江西李渡酒業特香型酒的酒曲微生物細菌標準及計數——結果與分析、結論

2結果與分析

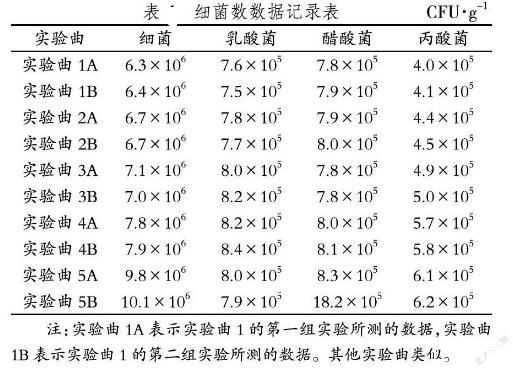

2.1酒曲的主要細菌指標實驗數據

由表可知,實驗曲1、實驗曲2、實驗曲3、實驗曲4和實驗曲5的細菌數依次遞增,丙酸菌數也是依次遞增的。實驗曲1、實驗曲2和實驗曲3的乳酸菌數是依次遞增,實驗曲3、實驗曲4和實驗曲5的乳酸菌數是依次遞減的。實驗曲1、實驗曲2乳酸菌的數量相對于實驗曲3、實驗曲4和實驗曲5較少。

5個實驗曲的細菌數在6.3×106~1.01×107CFU/g,乳酸菌數在7.5×105~8.4×105CFU/g,醋酸菌數在7.8×105~1.82×106CFU/g,丙酸菌數在4.0×105~6.2×105CFU/g。

2.2酒曲的主要理化指標實驗數據

實驗曲1、實驗曲2、實驗曲3、實驗曲4和實驗曲5的水分、酸度、酯化力依次遞增。

實驗曲1、實驗曲2、實驗曲3、實驗曲4和實驗曲5的水分含量在9.7~12.6g/(100g),酸度在9.7~12.6mmol/(10g),酯化力在148~190U。

2.3原漿酒的主要理化指標實驗數據

5個組批的試驗曲的酒精度都是在45%vol~68%vol。試驗曲1、試驗曲2、試驗曲3、試驗曲4和試驗曲5的原漿酒酸酯總量依次遞增的,酸酯總量在50~63mmol/L。

試驗曲1、試驗曲2、試驗曲3、試驗曲4和試驗曲5的原漿酒乳酸乙酯的含量和乙酸乙酯的含量也是依次遞增的。5個組批的實驗酒曲的乳酸乙酯的含量在3 087.3~3 678.8mg/L,乙酸乙酯的含量在3 112.3~3 718.5mg/L,且試驗曲3和試驗曲4的原漿酒中乳酸乙酯的含量要大于乙酸乙酯的含量。實驗曲3第一組原漿酒的乳酸乙酯含量是3 481.9mg/L,乙酸乙酯的含量是3 389.5mg/L;試驗曲3第二組原漿酒的乳酸乙酯含量是3 474.6mg/L,乙酸乙酯的含量是3 398.1mg/L;實驗曲4第一組原漿酒的乳酸乙酯含量是3 572.5mg/L,乙酸乙酯的含量是3 461.3mg/L;試驗曲4第二組原漿酒的乳酸乙酯含量是3 589.3mg/L,乙酸乙酯的含量是3 451.8mg/L。

2.4分析數據

各實驗樣品對應原漿酒的酒精度在45%vol~68%vol,根據國家標準《特香型白酒》(GB/T 20823-2017)的要求,則這5個組批的實驗曲所對應的酒都屬于高度白酒,同時酸酯總量大于32.0mmol/L,結合表4可知,各實驗樣品滿足了高度酒優級理化指標中的酒精度和酸酯總量的要求。

結合表3數據要求和表6實驗數據可知,江西特香型酒的酒曲理化指標要求酸度在在0.8~1.6mmol/10g,酯化力大于等于150U,在9月份生產的酒曲水分含量要小于等于14.0g/100g。則5個組批的實驗曲中的水分含量都小于14.0g/100g。實驗曲2、實驗曲3、實驗曲4和實驗曲5的酯化力都大于150U,酸度在0.8~1.6mmol/10g,則其實驗曲的水分含量、酯化力和酸度都符合江西特香型酒的酒曲理化指標要求。

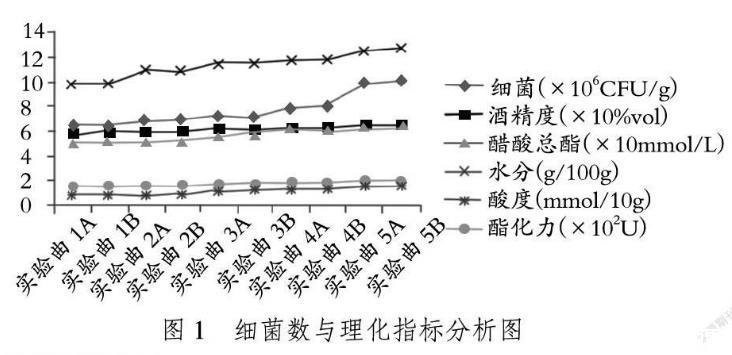

結合可知實驗曲的細菌數量與水分、酸度、酯化力、酒精度和酸酯總量的數量關系圖見圖1。

由圖1可知,隨著實驗曲細菌數量的增加,實驗曲中所含水分的量也要增加。因為,細菌數量越多,所需的水分便越多。同時,隨著實驗曲細菌數量的增加,酒曲的理化指標酸度和酯化力、原漿酒的理化指標酸酯總量和酒精度都是隨著實驗曲的細菌數量的增加而增加的。

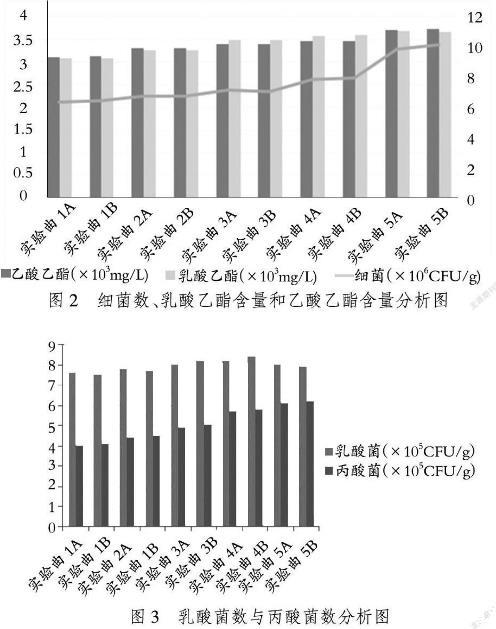

細菌數與乳酸乙酯含量和乙酸乙酯含量的數據分析見圖2。

由圖2可知,實驗曲1、實驗曲2和實驗曲3的細菌數是逐漸增加的。從實驗曲3到實驗曲4、實驗曲5的細菌數量增加較快。并且,隨著實驗曲中細菌數量的逐漸增加,各實驗曲所對應的原漿酒中乳酸乙酯的含量和乙酸乙酯的含量都是逐漸增加的。

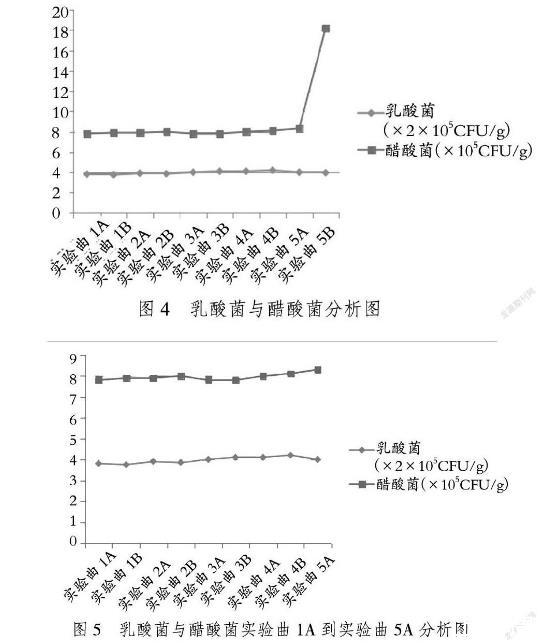

實驗曲中乳酸菌數、丙酸菌數、醋酸菌數、乳酸乙酯和乙酸乙酯的數據分析見圖3~圖6。

總結后可知,實驗曲3所釀造的原漿酒和實驗曲4所釀造的原漿酒中乳酸乙酯的含量大于乙酸乙酯的含量原因是實驗曲中乳酸菌的數量一直是遞增的,而醋酸菌的數量從實驗曲2到實驗曲3是減少的,乙酸乙酯產量相當來說是減少的,從而使實驗曲3對應的原漿酒和實驗曲4對應的原漿酒中乳酸乙酯的含量大于乙酸乙酯的含量。實驗曲4到實驗曲5中的乳酸菌數量是減少的,而醋酸菌和丙酸菌的數量使遞增的,乳酸乙酯的產量減少,乙酸乙酯的產量增加。從而導致酒曲所對應的原漿酒乙酸乙酯的含量大于乳酸乙酯的含量。

3結論

從實驗中可知,當實驗曲的細菌數量是7.0×106~7.9×106 CFU/g,乳酸菌數量是8.0×105~8.4×105 CFU/g,醋酸菌數量是7.8×105~8.1×105 CFU/g,丙酸菌數量是4.9×105~5.8×105 CFU/g時,用此大曲釀造的特香型酒的酒體風味較好。

相關新聞推薦

1、牛肉調味基料對大腸桿菌、乙型副傷寒沙門氏菌、金黃色葡萄球菌生長的控制作用

2、拮抗菌生長曲線測定、鑒定及對煙草赤星病室內防治效果(一)