紅螯螯蝦源布氏檸檬酸桿菌分離鑒定和耐藥性分析(二)

1.6人工感染斑馬魚試驗

試驗所用斑馬魚購自杭州環特生物科技股份有限公司[生產許可證號:SCXK(浙)2022—0003]。試驗在廣西民族大學智能水產養殖室進行,在正式試驗開始前,先將斑馬魚在1.0 m×0.8 m×0.4 m的養殖水箱中馴養14 d,以適應試驗飼料和養殖環境。馴養結束后,取40尾體長(3.4±0.2)cm,體質量為(0.51±0.1)g的健康斑馬魚,隨機分為4個組:1.5×108CFU/mL組、0.75×108CFU/mL組、1.5×107CFU/mL組和陰性對照組(前3個組統稱為試驗組),每組10尾。1.5×108CFU/mL組處理方式:將分離菌株的單菌落轉接至MH液體培養基,于37℃培養12 h,以麥氏比濁法稀釋至濃度為1.5×108CFU/mL的菌懸液,取1 mL菌懸液用冷凍離心機于5 000 r/min離心2 min,棄上清,用0.9%生理鹽水洗滌沉淀1~2次,重復離心操作1~2次,最后加入50μL 0.9%生理鹽水,以50μL的劑量對斑馬魚進行腹腔注射。0.75×108CFU/mL組和1.5×107CFU/mL組參考1.5×108CFU/mL組制備不同濃度的菌懸液,陰性對照組注射50μL無菌0.9%生理鹽水,連續觀察7 d,期間每天觀察記錄斑馬魚的癥狀和死亡情況,并對死亡的斑馬魚進行檢剖以及病原菌的分離和鑒定。

1.7細菌耐藥性試驗

采用K-B紙片擴散法檢測分離菌株對25種抗菌藥物的敏感性,判定標準依據美國臨床和實驗室標準研究所(Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)發布的標準,以抑菌圈直接大小作為敏感中介和耐藥的判定標準,每個試驗進行3次平行。

2結果

2.1細菌的鑒定

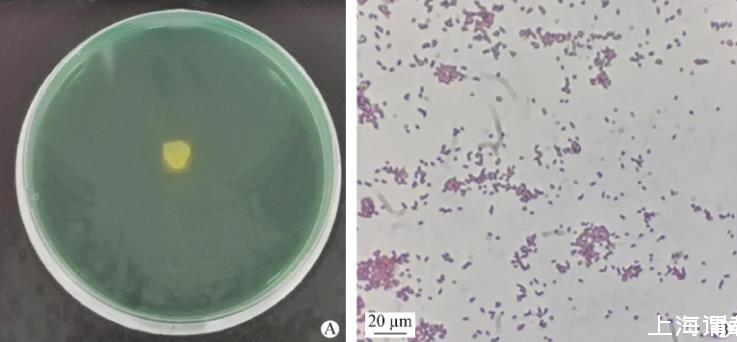

菌落形態觀察:將純化后的分離菌株接種于TCBS瓊脂培養基,單菌落呈現不規則、不透明、表面有光澤、亮黃色,并呈現向外圍擴散的生長趨勢(圖1A)。分離菌株革蘭染色為紅色短桿狀(圖1B),將此株優勢菌命名為171215-10。

圖1分離菌株的菌落形態(A)和革蘭染色(100×)觀察(B)

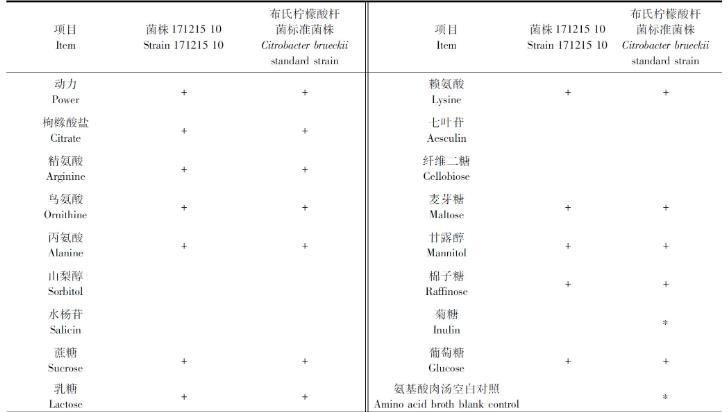

生化鑒定:根據分離菌株171215-10的生化鑒定試驗結果(表1),結合《伯杰細菌鑒定手冊》和Brenner等的研究,鑒定該菌株為布氏檸檬酸桿菌。

表1分離菌株171215-10的生化鑒定

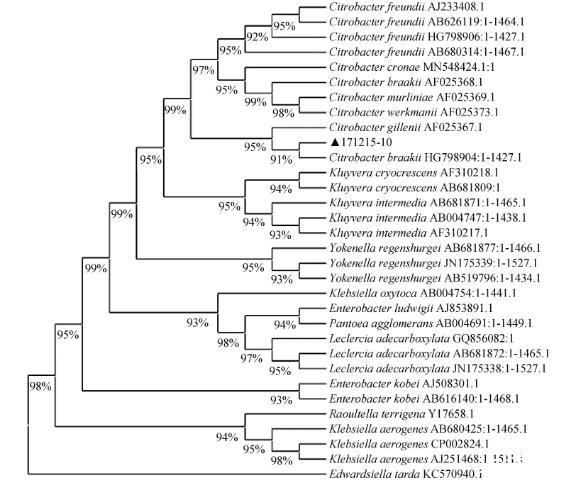

16S rDNA鑒定:對分離菌株171215-10的16S rDNA基因進行PCR擴增和測序,并基于16S rDNA序列構建系統進化樹,結果顯示,分離株171215-10與布氏檸檬酸桿菌聚為一支(圖2)。

圖2基于16S rDNA序列相似性構建的系統進化樹

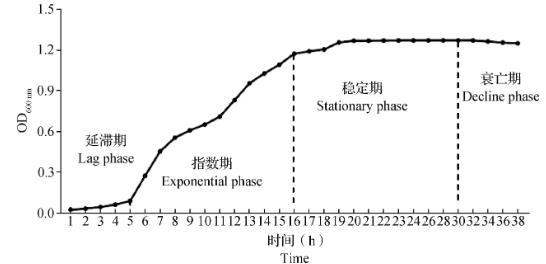

菌株生長曲線:如圖3所示,分離菌株171215-10在0~5 h處于延滯期,5~16 h處于對數快速生長期,16~30 h處于穩定期,30 h后開始進入衰亡期。

圖3分離菌株171215-10的生長曲線

2.2人工感染斑馬魚試驗

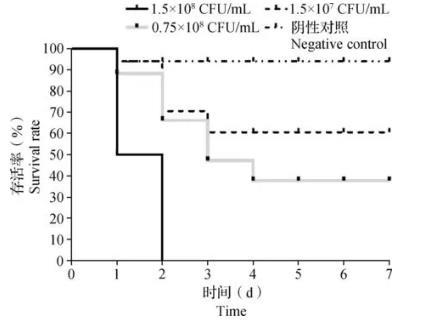

圖4斑馬魚感染試驗結果

結果如圖4所示,1.5×108CFU/mL組斑馬魚在注射菌懸液后2 h開始出現死亡,至第2天時全部死亡,累計存活率為0%;0.75×108CFU/mL組斑馬魚在注射菌懸液后第5天不再死亡,累計存活率為30%;1.5×107CFU/mL組斑馬魚在注射菌懸液后第3天不再死亡,累計存活率為40%;陰性對照組第2天不再死亡,累計存活率為90%;分別從陰性對照組和各試驗組死亡的斑馬魚體內分離得到菌株,經細菌鑒定,除陰性對照組外,其余各試驗組菌株與注射菌株171215-10一致。