生長延滯期是什么意思?微生物生長延滯期檢測方法

食源性疾病是全球最重要的公共衛生問題之一,引發食源性疾病的物質包括病原微生物、寄生蟲、天然毒素以及化學性有毒有害物質等,其中由食源性致病菌引起的食源性疾病是全球食品安全面臨的最重要挑戰之一。近20年來,國內對食源性致病菌的關注度持續上升,關于中國食品中食源性致病菌的檢出情況也有較多報道。2000—2014年,我國暴發的食源性疾病中一半以上是因為食用致病菌污染的食品而引起的。相較于物理及化學污染物,食源性致病菌引發的食品安全事件暴發率更高。針對此類食品安全問題,在食品工業中應采取更有效的措施來控制食品中致病菌的污染水平,并估算其在不同食品加工及流通條件下的生長參數,以降低因食源性致病菌引發的食源性疾病暴發風險。

在食源性致病菌的生長預測研究中,生長延滯期與最大比生長速率是兩個重要的生長參數。相較于最大比生長速率,生長延滯期更難定義和準確預測,且微生物群體與單細胞水平下的生長延滯期概念與測定方法也并不相同。因此,為更加準確地預測生長延滯期,研究影響其變化的相關因素至關重要。此外,通過基于實驗的觀測結果結合預測微生物學模型來計算生長延滯期的方法已被廣泛研究,而對生長延滯期中胞內相關生理生化指標的變化及其對食源性致病菌生長的影響研究鮮少,研究相關生理生化指標的變化有利于從機理出發進一步準確地描述生長延滯期,并且有助于評估模型預測結果的準確性,因此值得深入探討。

目前,如何準確預測食源性致病菌生長延滯期已成為食品安全風險評估相關研究的熱點和難點之一。本文首先對生長延滯期的檢測方法進行歸整和分析,并重點介紹生長延滯期的影響因素及可作為生長延滯期生理標記的相關胞內活動,最后對生長延滯期研究的發展趨勢提出建議,以期對食源性致病菌的相關風險管理控制提供一定的理論支持。

1、生長延滯期

生長延滯期在生物學上被普遍接受的定義為:微生物群體適應新環境的時間。延滯期之后細胞群體將開始分裂繁殖;而在微生物典型的S型生長曲線中,生長延滯期的幾何定義為:微生物對數生長期達到最大比生長速率時,生長曲線切線的反向延長線和初始菌量水平延長線的交點在時間軸上的投影點與零時刻的時間間隔。這也是目前預測微生物學建模中計算生長延滯期最常用的方法。微生物單細胞生長延滯期指的是單個細胞到達第一次分裂所需的時間,該時間段包括損傷修復及合成某種必需分子激發分裂的時間。無論是食源性致病菌的群體還是單細胞,對其生長延滯期的控制均有利于降低食品安全風險,數學模型預測致病菌生長的準確性很大程度上也取決于該模型對延滯期的預測能力,因此更好地理解生長延滯期并將其涉及的生理學知識納入預測微生物學模型中,對該模型在食品安全與質量管理中的有效應用具有重要意義。由于目前關于生長延滯期過程中涉及的相關生理過程(如蛋白質組學、代謝組學等角度)并未完全了解,并且微生物的本質屬性及環境作用共同決定了細胞個體的生理狀態,因此需從機理角度出發進一步準確地定義生長延滯期。

2生長延滯期的檢測方法

目前微生物生長延滯期是通過建立生長曲線并結合預測微生物學模型計算獲得,而生長曲線的獲取需要足夠多且有效的數據點,因此生長延滯期的測定方法依賴于微生物細胞的定量方法。傳統的平板計數法是獲取微生物群體生長數據的最主要手段,而此法耗時較長,會導致數據無法實時獲取。相比之下,比濁法因其操作簡便、省時省力的優點被較多應用于微生物生長曲線的測定和建模研究中。然而由于比濁法具有檢測限高(106~107CFU/mL)、適用范圍窄(只可用于液體基質的測定)等不足而導致獲得的生長延滯期存在一定偏差。隨著微生物定量技術的發展,實時熒光定量聚合酶鏈式反應(polymerase chain reaction,PCR)、數字PCR、變性梯度凝膠電泳、流式細胞術及生物傳感器等技術被應用于預測微生物學的研究中,這些技術具有快速、高效等優點,改善了傳統方法的不足,具有良好的發展前景。表1總結了可應用于測定食源性致病菌生長延滯期的相關技術。

表1可應用于測定食源性致病菌生長延滯期的微生物定量方法

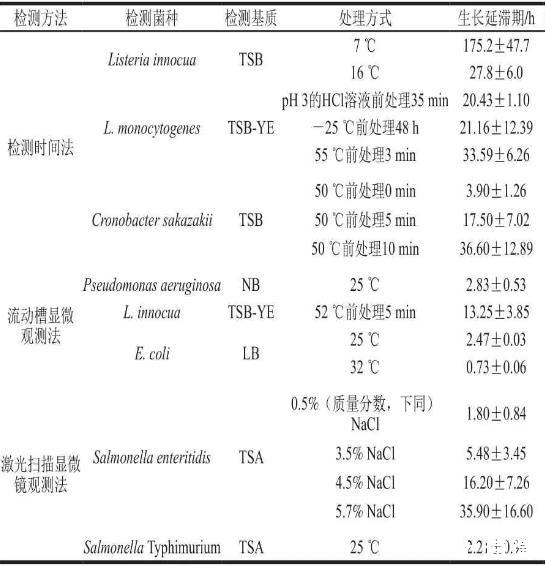

單細胞生長延滯期的測定不同于群體細胞,單細胞生長具有較大變異性,因此需獲取大量的實驗數據以體現其真實性。獲取單細胞生長延滯期最直接的方法是通過顯微鏡觀察單細胞的分裂過程,顯微觀測法從1932年Kelly等在顯微鏡下觀察到微生物單細胞分裂過程后得到快速的發展。然而,由于觀測視野中多個細胞連續分裂導致子代細胞很快布滿視野,因此大多數基于此方法的研究也只能觀測到細胞分裂2次或3次,不利于對單細胞進行長時間的連續觀測。為解決這一缺陷,Elfwing等設計配有生長流動槽裝置的顯微觀測系統,此方法可通過提高流動液體流速將分裂產生的子細胞沖走,使得目標細胞的生長繁殖不會受到子代細胞生長的影響,同時采用低倍暗視野顯微鏡拍攝,能夠在同一批次的實驗中獲得大量單細胞的生長數據,實現了對微生物單細胞生長的連續監測,且通過改變流動液體環境還能夠研究不同條件下單細胞的生長規律。基于以上優點,流動槽裝置已在許多單細胞的研究中得到應用。隨著顯微觀測與計算機技術的發展,通過結合熒光來觀測單細胞生長已成為顯微觀測的發展趨勢之一,如激光掃描顯微鏡已被應用于觀測熒光介導的單細胞生長分析中。此外,采用流式細胞儀結合不同的熒光染料也能獲取單細胞的生理指標參數,如細胞膜完整性(可用熒光強度表征)、膜表面電位及胞內pH值等,然而此方法不能連續地監測單細胞的生長分裂過程。近年來,為長時間有效地監測微生物單細胞在特定環境中的生長行為,單細胞的實驗芯片技術成為眾多研究的焦點,如在此基礎上研發的能夠觀測單細胞生長的微流體裝置。除直接觀測單細胞的生長分裂外,檢測時間法是間接推算單細胞生長延滯期的最常用方法,即通過全自動微生物生長曲線分析儀測定由初始吸光度增加至菌液濃度為106~107CFU/mL時對應吸光度所需要的檢測時間。表2總結了應用不同方法測定單細胞生長延滯期的相關研究。

表2應用不同方法測定單細胞生長延滯期的相關研究

綜上所述,在食源性致病菌生長延滯期的測定中,群體水平上以傳統平板計數法為基礎的測定方法具有選擇性,且在實際操作中費時費力。新型的微生物定量方法具有較好的應用前景,但每種方法都有自己的優勢和弊端,食品基質、致病菌的數量也均會影響檢測結果的準確性,因此需持續開發微生物定量新技術,以滿足檢測結果更準確、成本更低、檢測時間更短的要求。單細胞觀測方法上的創新是更加準確地獲取大量且有效的生長數據的前提。在未來的研究中應多關注于群體細胞生長延滯期及單細胞分裂所涉及的機理,并基于此而更加明確生長延滯期的定義,從而建立更快速、更準確的測定方法。

相關新聞推薦

1、生長曲線分析儀應用:海洋絲狀真菌蜂窩平板培養與碳源生長曲線測量

2、不同氮源、無機鹽、ph、溫度對多形炭角菌生長的影響(一)